阿司匹林,这是一种很多人熟得不能再熟的药物。它不仅是一种退烧镇痛药物,更是被誉为“心脑血管保护神”的经典药。无数医生建议“三高”人群、心梗中风患者或老年人长期小剂量服用阿司匹林,以预防血栓、心肌梗死或脑卒中的发生。但你知道吗?长期服阿司匹林并不是“吃了就万事大吉”,而是伴随着一些关键风险和注意事项。下面这份10个长期服用阿司匹林必须知道的重要知识,请记住,关乎安全与疗效。

一、长期服用阿司匹林的十个注意事项

1. 阿司匹林主要不是降压药,而是抗血小板药

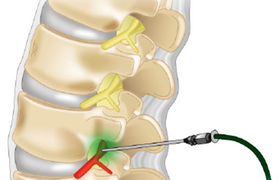

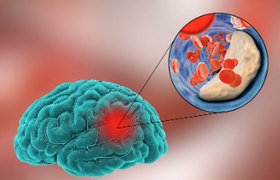

很多人误以为阿司匹林是“降血压”的,其实它的主要作用是:抑制血小板聚集,预防血栓形成。适用于冠心病、心绞痛、心肌梗死、中风、动脉粥样硬化、高危“三高”患者等心脑血管病高风险群体。它是“二级预防”首选药物,即已有基础病或易发血栓者,需终生小剂量服用。

2. 推荐剂量为每日75~100mg,不可随意加量

阿司匹林并不是吃得越多就越防病。长期服用仅需要低剂量(每日75~100mg)即可达到抗血小板作用。再多反而容易出血,不增加额外益处。服用时选择肠溶片更能减少胃肠道刺激,饭后服用可进一步减少不良反应。

3. 肠胃不好的人,需谨慎使用

阿司匹林可抑制前列腺素的生成,削弱胃黏膜保护,容易引发:胃痛、胃出血、溃疡穿孔(重者可致命)。有消化性溃疡史、胃炎、胃出血风险者,服用时通常需要联合服用胃黏膜保护剂,如奥美拉唑或达喜,且必须在医生指导下使用。

4. 长期服用应定期查血常规和大便潜血

不少患者长期服药,从未去复查指标。建议每3个月检查一次:

- 血常规:关注血小板计数、贫血迹象

- 大便潜血:早期发现胃肠道隐性出血

- 有时也应查凝血四项和肝肾功,排查影响用药安全的其他基础病。

5. 不能随便停药,停一次出事的风险很大!

很多中风或心梗患者,刚吃了3个月觉得没事了就自行停药,这是极大的错误。

临床研究发现:停用阿司匹林后 1个月内发生严重心脑血管事件的风险升高2~3倍。特别是做过支架植入者,术后1年内务必坚持使用抗血小板药(阿司匹林+氯吡格雷),不能自行减量或停药。

6. 一旦需要手术或拔牙,需提前评估是否停药

阿司匹林影响血小板聚集能力,可能加重术中出血。因此:

- 拟接受拔牙、小手术者,需告知医生服用阿司匹林情况;

- 部分医生会建议术前5~7天停药,术后24–48小时再恢复服用;

- 但也不是所有人都应停药,要权衡风险,由医生决定。

7. 不能与某些药物同服,否则风险翻倍

以下药物与阿司匹林合用,增加出血、肝肾损害等风险,应特别注意:

| 药物类别 | 潜在风险 |

|---|---|

| 非甾体抗炎药(如布洛芬) | 胃肠出血加倍风险 |

| 抗凝药(如华法林) | 出血风险显著升高 |

| 抗抑郁药(SSRI类) | 抑制血小板凝集,叠加副作用 |

| 高剂量维生素E | 抑制凝血,增加出血倾向 |

建议服药期间向医生说明全部药物清单,避免危险组合。

8. 不可用于普通发烧、感冒或儿童退烧

虽然阿司匹林有退热作用,但对普通感冒或低烧已不做推荐使用。尤其18岁以下儿童禁用阿司匹林,以防罕见但致命的雷氏综合征。发热请首选对乙酰氨基酚或布洛芬等更安全选择。

9. 不是所有人都能吃阿司匹林,需评估出血风险

以下人群不适合或禁止长期服用阿司匹林:

- 有明显出血倾向者(如紫癜、凝血障碍)

- 曾经发生消化道出血、脑出血者

- 重度高血压、脑部动脉瘤患者

- 活动性溃疡、胃穿孔患者

- 孕妇、哺乳期妇女慎用

合理与否,应由内科医生或心内科医生根据风险分级评估后决定。

10. 天然食物 + 阿司匹林?别盲目叠加抗凝食物

一些人喜欢相信“天然降血脂”,于是阿司匹林和银杏、丹参、鱼油、深海鱼、蛋白粉等一起吃。但要知道,这些天然成分本身也有一定抗凝作用,若盲目叠加,出血风险照样高。

阿司匹林确实是性价比极高的抗血栓“救命药”;也确实容易因为吃得随便、防护不到位,导致出血等严重问题。懂规则、避风险、勤随访,才是真正对自己健康负责的用药习惯。