在体检报告或肠镜检查单上看到“肠道息肉”这四个字,很多人第一反应就是紧张:这是不是癌?会不会变成癌?要不要马上手术?其实,肠道息肉是消化道常见的良性病变,但它和癌症之间的关系,确实比很多人想象的要密切。

今天,我们就来聊一聊肠道息肉到底是不是癌前病变?它的危害有哪些?普通人又该如何科学应对?

一、肠道息肉是什么?

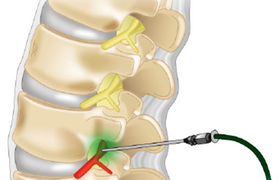

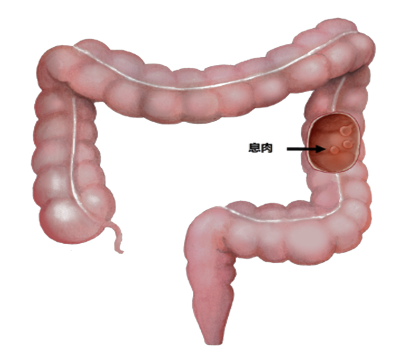

肠道息肉,简单来说,就是肠道黏膜表面长出的“赘生物”。它可以是单个,也可以是多个,形状有的像小蘑菇,有的像小丘疹。息肉可以出现在整个消化道,但最常见于结肠和直肠。大多数息肉是良性的,但部分类型有癌变风险。

二、肠道息肉是癌前病变吗?

答案是:部分肠道息肉属于癌前病变。

肠道息肉有很多种类型,最常见的有腺瘤性息肉、增生性息肉、炎症性息肉、锯齿状息肉等。

1、增生性息肉(低风险)

- 类似皮肤上长个小疙瘩,常见于老年人

- 表面光滑,颜色浅

- 几乎没有癌变可能

可以定期观察,不需要立刻处理。

2、炎性息肉(中风险)

- 多见于长期肠炎患者,如溃疡性结肠炎

- 本身不是癌,但长期慢性炎症使得周围肠道环境恶化

- 一旦合并其他病变,风险会增加

医生一般会综合炎症控制情况决定治疗策略。

3、腺瘤性息肉(高风险,也就是癌前病变)

重点来了,这就是我们要重点关注的“种子选手”。

- 占所有息肉类型中的10%~20%,却贡献了85%以上的肠癌前身

- 表面可能粗糙,颜色偏红

- 尤其是带绒毛样成分、直径大于1cm,癌变几率远比普通息肉高得多

腺瘤性息肉即使当下不是癌,也处于“可变癌”的通道上。延误处理,它可能几年内从良性→轻度异型增生→重度异型增生→肠癌。

三、肠息肉的危害,不只是变癌那么简单

1、出血、贫血:当息肉摩擦肠内容物时,会导致慢性出血,出现大便带血、黑便,严重者甚至出现贫血但查不出原因。

2、肠道狭窄:多发息肉或长在特殊部位的息肉,可能干扰粪便通过,引发腹胀、排便障碍。

3、癌前突变:尤其是未处理的大型腺瘤,病毒感染、肠道菌群紊乱等均可能促进突变发生。

4、术后复发率高:息肉切除后,并非万事大吉。部分人群由于肠道环境原因、饮食习惯、遗传因素,容易反复新生息肉。

四、防息肉、防癌变,该怎么做?

改变生活习惯,是防止肠息肉反复的根本。

1、多吃膳食纤维(新鲜蔬菜、水果、谷物);

2、少吃红肉、少熬夜,避免烧烤腌制类致癌物摄入;

3、控制体重、适量运动,避免便秘;

4、45岁后主动预约肠镜,每年查一次大便隐血也不困难。

肠道息肉虽小,危害不可小觑。它是肠癌的“前哨”,也是健康的“警钟”。定期筛查、健康生活、早发现早处理,是守护肠道健康的关键。