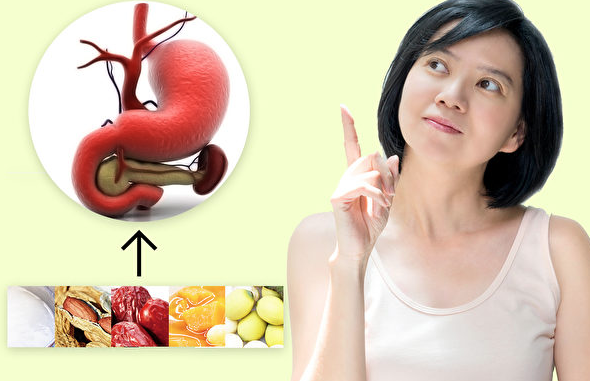

在西医系统中,“脾”是一个免疫相关器官,参与造血、过滤血液等过程。但在中医里,“脾”代表的是一整套“气血生化、运化水谷”的功能系统——说白了,就是脾主运化,管消化、吸收和气血生成。脾虚是中医常见的体质问题,表现为疲劳乏力、食欲不振、腹胀腹泻、舌边齿痕、面色萎黄等症状。很多人将其误认为“亚健康”或“休息不好”,实则是身体在发出“掉线”信号。辨别脾虚,掌握调理方法,从饮食、作息、情绪入手,稳定脾气,改善体质,预防长期慢性病的发生。

一、脾虚常见的8种表现,你中了几个?

1、吃什么都没胃口,或一吃就胀

明明饿得发慌,吃一口就觉得胃“堵得难受”;稍微吃多点,就嗳气、反酸、肚子叫唤。脾虚的人胃肠运化能力变弱,不敢吃冷,也不敢吃油,多吃一点肠就抗议。

2、嘴里没滋味,脸色发黄

脾喜燥恶湿,一旦功能弱,食物转不成气血,“运化变淡”,人自然气色差、嘴淡、口中发黏。

3、一吃凉就泻肚,一惊就拉稀

典型的脾虚泄泻症状,常伴随清稀便、晨泻、未消化的食物残渣。久泻不止,还可能导致脾肾双虚。

4、容易犯困,睡不醒,做事提不起劲

这不是你太懒,是脾虚不能运化水谷为精微,精微上不了头,供不上“清阳”,人就“重得像断线木偶”一样,浑身乏力。

5、舌胖边有齿痕,白腻舌苔明显

看舌质是辨脾虚的经典手段。中医讲,“舌为脾之苗”,出现舌体胖大、边缘齿印明显,多为湿困脾阳。

6、容易感冒、抵抗力差

脾为后天之本,主肌肉、主免疫。一旦脾弱,肌表疏松、卫气不固,抵御外邪的能力跟着下滑。

7、脸浮虚胖,身重四肢乏力

脾气亏弱,水湿运化受阻→湿气滞留→体内“浮肿感”或“黏腻感”明显,出现**“虚胖假健壮”型体态**。

8、容易焦虑、记忆差、脑子转不动

中医讲“脾主思”,脾虚的时候特别容易心神不安,焦虑感增强,思维能力下降,甚至影响记忆力。

二、如何调理脾虚

1、饮食调养优先

要热不要寒:多吃温热食物如山药、南瓜、红枣、桂圆、糯米,忌吃寒凉如西瓜、生冷海鲜、绿茶。分餐有致不过饱:脾喜少食,七分饱最佳。三餐定时,不暴饮、不混吃乱咽。

2、睡得好,脾才不破耗

脾主运化,清晨5-9点是“脾经当令”,若你此时还在熬夜熬得黑白颠倒,怎么补也补不回来。

3、 情绪管理也重要

长期焦躁会耗伤脾气,“思虑伤脾”并非假说,焦虑、压力、情绪乱,脾胃功能真正首当其冲。

4、适度运动

推荐散步、太极、八段锦、缓慢瑜伽,动则生阳,活动促进气血流通,不动则生湿。“剧烈运动”反而会加速脾气消耗,尤其对中老年、体虚型群体不建议跑步/高强度健身。

5、可配合中药调理

- 补脾益气类:四君子汤、参苓白术散

- 温阳健脾类:理中丸、附子理中汤

- 健脾祛湿类:茯苓、白术、山药、陈皮等

注意:必须辨证用药,不建议自行滥用中成药。

脾虚不是“大病”,但它是一切慢性病的“温床”。人体的营养、气血、能量,都离不开一个稳定强健的“后天之本”。脾虚虽不是急症,但它影响着身体的整体健康和生活质量。了解脾虚的表现,及时调整生活和饮食习惯,是预防和改善脾虚的关键。